「KINTSUGI KIT」解説書の和訳付き

ある日、愛用していた茶碗の縁が欠けてしまいました。

特別高価なものではなく、無名の作家さんの作品。

でも手に馴染み、毎日のように使っていたので、「もう一度使えるようにしたい!」と思い、金継ぎについて色々調べ始めました。

ところが、本格的な金継ぎセットはなかなかのお値段。

正直、この茶碗なら2つ買えてしまうくらいの金額で、ちょっと手が出ません…。

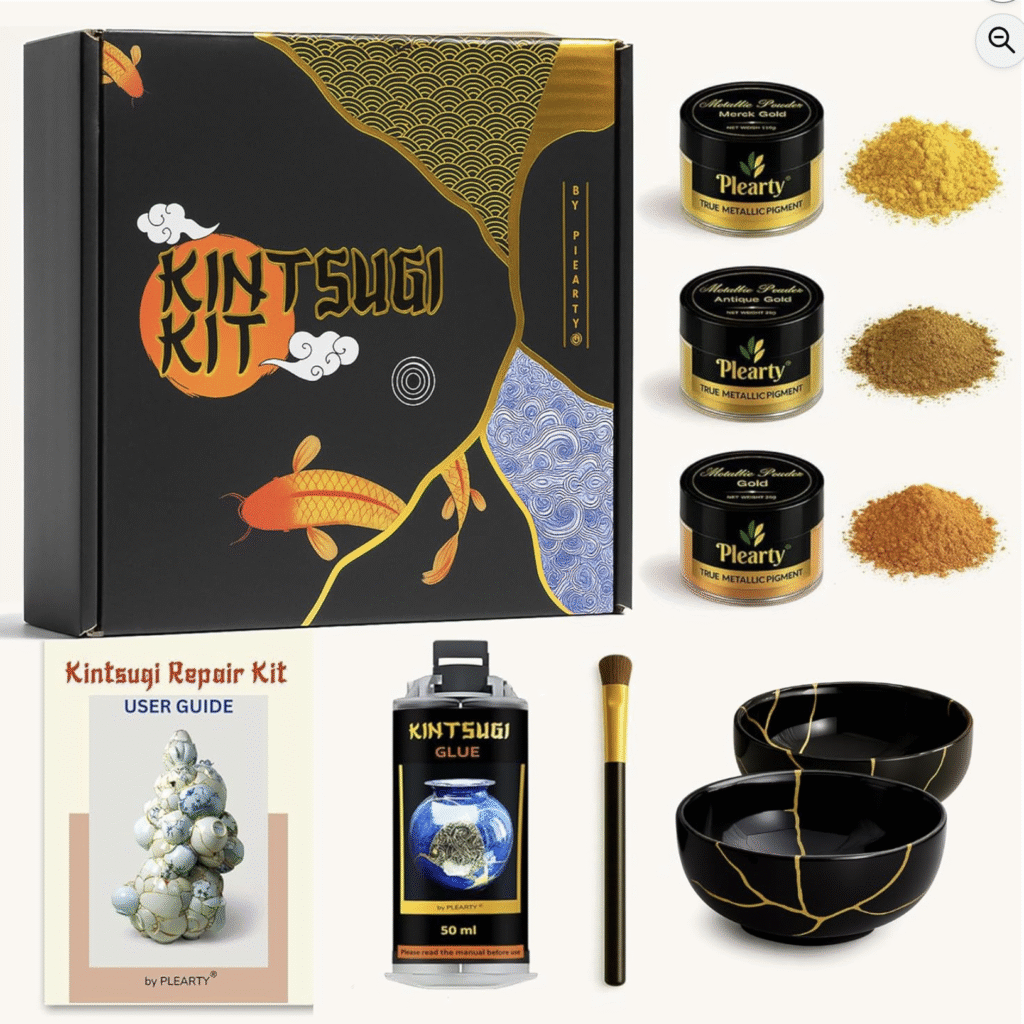

迷っていたところ、Amazonで見つけたのが今回の「金継ぎセット」。

なんと 2,149円という安さ!

「どうせ中国製かな」と思ったら、意外にもドイツ製。

お手頃価格に惹かれて試してみることにしました。

どうせならと、欠けていたほかのお皿や茶碗もまとめて挑戦!

その結果がこちらです。

まず最初に伝えたいこと

このセット、正確には 「金継ぎセット」ではなく「金継ぎ風修復セット」 です。

違いはシンプルで、漆ではなく 接着剤に金粉を混ぜて使う という点。

だから本格的に金継ぎを学びたい人には向きません。

ただ「お気に入りをなんとか蘇らせたい」「金継ぎ風の雰囲気を楽しみたい」という人にはアリだと思います。

ただ、このセットの問題は、解説書が英文しかないところ。

なので、あなたのために解説書の翻訳PDFを以下にアップしました。

同梱リーフレット前半部分の翻訳1(安全上の注意や使用上の心得が書かれています)

同梱リーフレット後半部分の翻訳2(クイックガイド:実際のハウツー部分です)

これで完璧!かと言うと、、実はこの解説書とても立派な「金継ぎの意義」などが書いてあるのですが、肝心の使い方がいまいち分かり難い。

なので実際にこのセットを使う際には、解説書だけではなく、以下を読んでからご使用ください。きっと「読んでよかった」と思われるはずです。

使ってみてわかったコツと注意点

① パテは接着用じゃない

このセットのエポキシパテは接着力が弱め。

割れを繋ぐのではなく、欠けた部分を埋めるため に使います。

見た目はグレー(黒と白を混ぜると灰色になる)なので、最後に接着剤+金粉でカバーする必要があります。

欠損部分をこのようにパテで補えます

② 接着剤はちょっと癖あり

- すぐ固まる

接着剤は二液が混ざると一気に固まるので、出したらすぐ作業を!

先端ノズルはすぐ詰まるので、ピンで塞ぐなど工夫が必要だと思います。

私はそれを怠ったばかりに、一発で使えなくなりました!

この様に帽子を脱がせて、ノズルを付けて、お尻からところてん方式で押し出します

- 少しずつ塗る

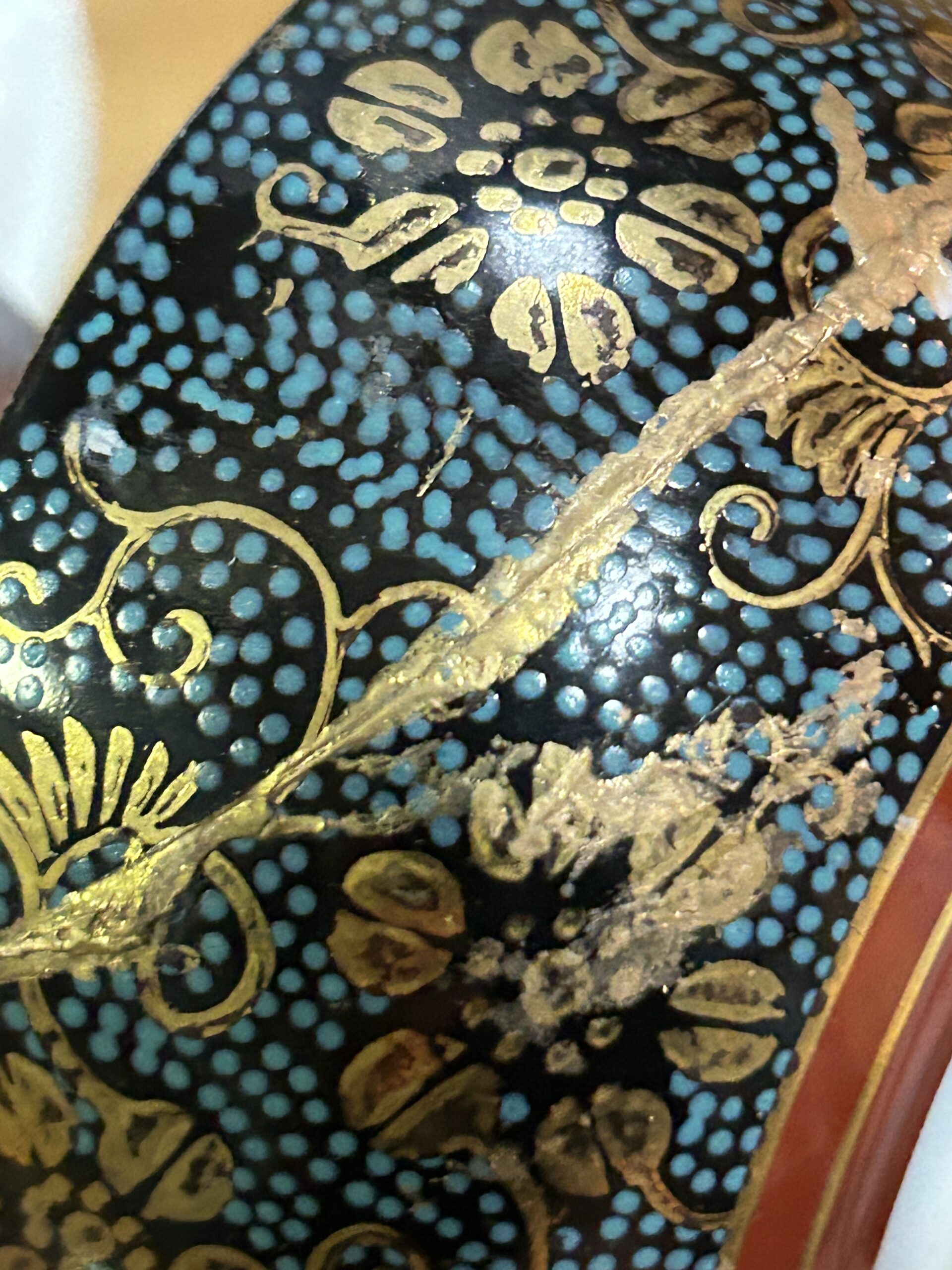

はみ出すとそのまま固まり、見た目が汚くなります。必要最小限を慎重に。

失敗例:はみ出しすぎです。 - 濡れ雑巾は必須

はみ出した接着剤は、固まる前ならすぐ拭き取れます。

パテも黒いので、指で触れると跡が残りますが、それも固まる前なら拭き取ればOK。

(ただ、上記のような柄がある物だと拭き取っても綺麗に取れません) - 筆は接着剤に使わない!

筆で接着剤を塗るとすぐに固まって使えなくなります。

接着剤はノズルから直接か、木のヘラを使って塗布します。

筆は金粉を振りかける専用 と覚えてください。 - 一度に繋がない

割れたパーツは一つずつ接着。焦ると接着剤が固まってしまい、次のパーツに使えなくなります。

ひとつのパートを繋いで、また次へ、、 - 金粉はほんの少しでOK

米粒くらいでも十分発色します。入れすぎると接着力が落ちるので注意。

③ スパチュラ(木のヘラ)で仕上げない

木のヘラで表面を整えるとザラザラになります。

代わりに「まずは接着剤だけで表面を覆い、接着剤が自分で平らに広がるのを少し待ってから、その上に金粉を振りかける」と、以下のような自然にきれいな仕上がり(本来の金継ぎ風ではないけれど)になります。

厚みは出ますが、この方法がいちばん安定していました。

④ 付属の小さな陶器は練習用

これらの器は溶剤を混ぜるものではなく、どうやら「練習用」みたいです。

箱に2X Beautiful ceramics for practiceと書いてあります。

いきなり本番に挑まず、まずはここで試すのがおすすめです。

一度割って、繋いでみるものいいかもしれません。

まとめ

仕上がりは本格的な金継ぎに比べると少し厚ぼったいですが、

「欠けて使えなくなった器がもう一度使える」というだけで大満足。

本物の金継ぎとは違いますが、気軽にトライできるので、

「大切にしている器をもう一度使いたい」という方にはおすすめできます。

不器用な私でもなんとかできたので、きっとあなたならもっと上手に仕上げられるはず。

ぜひ挑戦してみてください。

コメント